2024年3月13日,国务院发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知(简称《行动方案》)。《行动方案》表明,未来将加强优质高效医疗卫生服务体系建设,推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级,鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升,补齐病房环境与设施短板。

住院部是医院中用于临床护理的医疗部门,是住院病人停留时间最长,功能相对独立的部分,承担病人的治疗、诊断和监护功能,住院部是医疗建筑中最核心的功能单元之一,标准病房护理单元是重要的组成部分,也是衡量医院功能的重要指标。

本文对住院部中病房护理单元基本要素做系统探讨,旨在与医疗建筑设计、医疗工艺设计和室内设计的同仁们共享。本篇将围绕病房护理单元的功能定位、功能关联、空间布局两个方向进行分享,下一篇还将围绕各种不同类型病房的医疗工艺设计展开分享。

病区是医院实现医疗功能的主要场所,具有生活、治疗、康复等多种功能。护理单元是组成病房楼的基本要素。

护理单元是由一套配备完善的人员(医生、护士、护工)、若干病人床位、相关诊疗设施以及配属的天选团队医疗、生活、管理、交通空间等组成的基本护理单位,具有使用上的独立性。

遵循医护和病人区域分开设置、护理流线尽量短、给病人提供尽量舒适及给医护人员营造更好的工作环境,尽量多的自然通风、自然采光、绿色环保等原则。

病房护理单元临床学科的分类通常与门诊科室的类别基本一致,内科、外科、五官科、妇产科、儿科等基本学科病房。

按专业向下分化,外科又可细分为:普外科、骨科、胸外科、神经外科、肝胆外科、整形外科、矫形外科、泌尿外科等。

目前我国的病房护理单元空间组织设计充分考虑医患双方的行为要求和心理要求,强调医患分流以及护理效率,分组护理的医疗模式正在逐渐被推广,且各护理单元根据自身专业特点配置专用医辅用房:

例如产前病区可设胎心监护室,产休病区可设洗婴室,承担有教学任务的医院应在护理单元内设置示教室等。

大、中型综合医院在此基础上结合自身需求增设感染病房、烧伤病房、血液病房、高压氧治疗中心等特色护理单元,以及中医院特色病房,如针刺治疗、熏蒸治疗、灸疗室、推拿室等中医传统病房。

未来医院将是以信息化为基础,以物联网、人工智能为特征,以医疗为核心的服务型医院。智慧病房是智慧医院建设的重要内容。智慧病房的主流做法就是加强数字化建设,加强信息互联,智能化检测,提升响应速度,以及有些可以替代的无人化工作。

▲ 点击查看:【德品医疗股份】为中国医院打造更智慧的护理系统整体解决方案

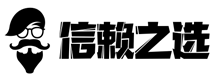

病区的基本功能单元可分为医疗用房、医护办公用房、辅助用房和公共空间四类。

一般包括:各类病房、抢救室、护理治疗室(配液室)、换药室、检查室、处置室、护士站等。

各类库房、配餐室、盥洗室、污洗室、洗手间(病人、医护)、勤工工具间兼休息室、新风机房、强电室、弱电室。

病人活动室、家属休息室、晾衣台(间)、绿化平台等,还需要设立消防避难间。

在病区功能中,还可以考虑的用房包括:医患沟通室、公用厨房、公共餐厅、洗衣房、阳光房、家属休息室或公共休闲区、义工用房、行动受限病人专用浴室、小型化验室及专科特殊用房、GCP实验用房、员工餐饮茶歇区等。

医患沟通室是指医生和病人或家属谈话的地方,减少以往在医生办公室谈话对其他医生的干扰,也便于必要时对谈话内容的录音录像取证。

行动受限病人专用浴室是在神经内科、老年病区等专科病区设立的利用机械装置帮助病人洗澡的房间。

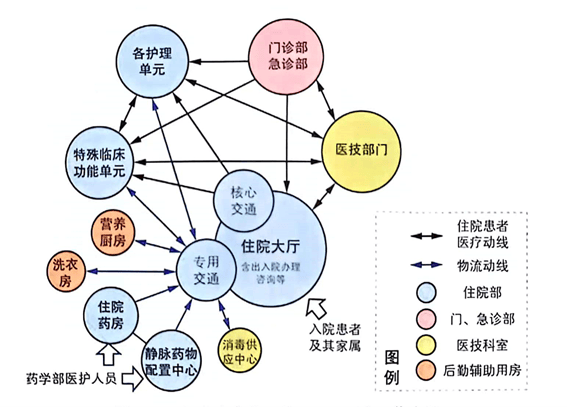

病房护理单元是医院住院部门实现医疗功能的主要场所。除各护理单元外,住院部门中通常还包括一些特殊临床功能单元:

如分娩部(产房)、重症监护病房(ICU、NICU)、血液透析中心等,为产妇、新生儿重症病人、肾衰竭患者等就医者提供特殊照护或治疗。

出入院用房是用于登记、结算、探视管理的患者服务用房;住院药房和静脉药物配置中心是住院部主要的用药供应部门。

其位置应选择在环境安静、交通方便处,与手术部、医技科室和急诊部应有便捷的联系,同时应靠近能源中心、营养厨房、洗衣房等辅助设施。

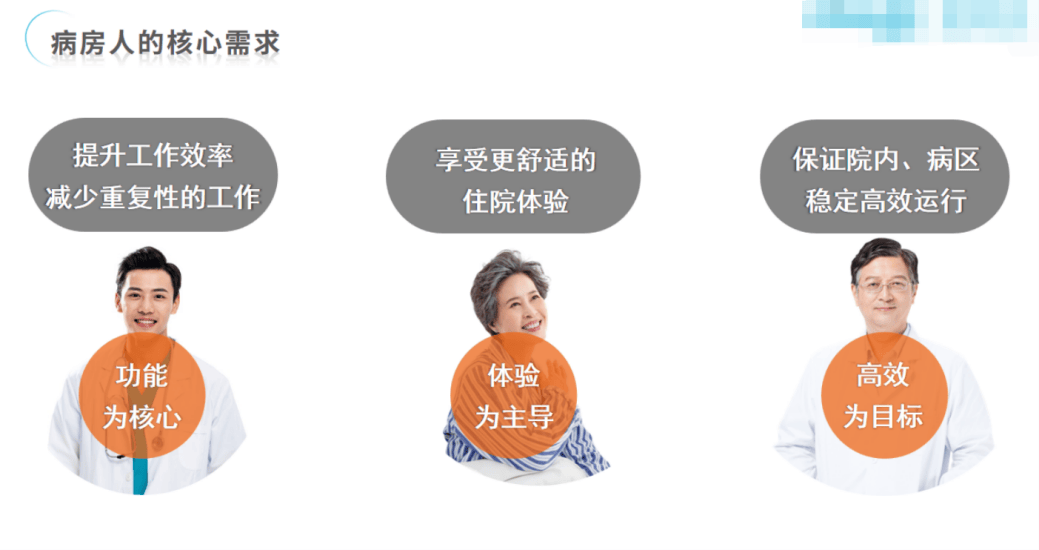

根据病房标准护理单元的常规业务需求,将其与医院中其他医疗行为组织间之间的功能联系及其常规一级医疗工艺流程图总结,如下表和下图所示。

1)病房应有良好的朝向和视野,主要使用房间应能自然采光通风,以节约能源、降低医院运行费用。

2)护理单元是一个独立的完整系统,应避免公共交通和其他科室穿套和干扰,每个护理单元应保持独立尽端。

3)在一个护理层有两个以上护理单元时,同科单元同层布置,利于人员、床位的相互关照、调整。

5)每个护理单元的护士站位置应居中布置,尽可能缩短护理距离,减轻医护人员工作强度,提高工作效率。

从资源利用最大化考虑,各护理单元的位置选择应从各病区的专业特点和收治对象的病患特点出发。

4)儿科、骨科、产科等收治对象行动不便的护理单元宜设置在住院楼的低楼层部分,且产科同时需要考虑与产房、妇科护理单元等相关功能单元就近布置;

6)用于收治白血病移植患者、、严重呼吸器官疾病患者的血液病房、层流病房等有无菌要求的洁净护理单元宜设置在住院楼顶层,以便于空调设备机房的布置。

患者在出入院处办理入院手续,按其所属的住院病区到护士站,由住院护士进一步办理住院登记、安排病房、患者入住病房接受住院治疗和护理。

医护人员由工作人员通道进入其病区,更衣准备进入其工作岗位护士站、医生办公室、对患者进行相应的护理诊断和治疗工作。

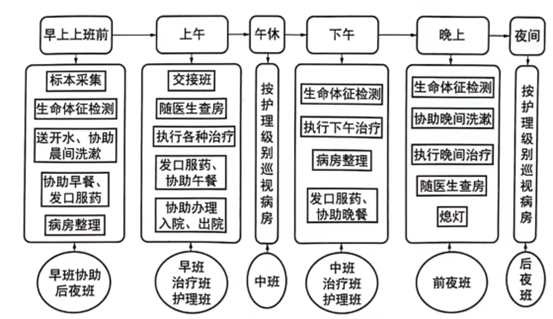

在护理单元内部,住院患者的活动范围是相对固定的,更多的时候处于相对静止的医疗状态下,而医护工作人员的动线往返则十分频繁,且工作流程相对复杂。

治疗护理:输液、注射、发口服药等给药治疗,血糖、血压等体征监测,血液、尿液等检验标本采集,导尿、吸痰等基础护理行为。

药品仪器准备:含药品的配制、分装、准备及管理,各种仪器和物资的准备与管理;

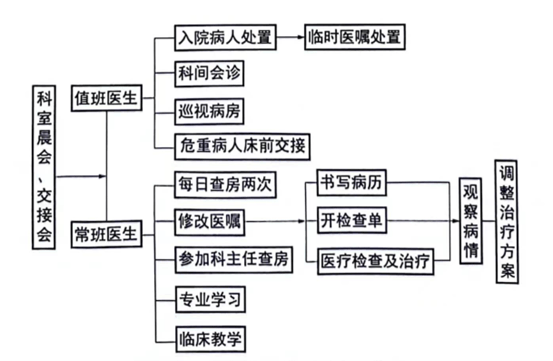

护理单元内医生的工作流程,根据各人的岗位职责不尽相同,具体可分为值班医生和常班医生。

通常是病区内的一线医生,医疗行为区域基本限定在护理单元内部,其日常工作需要向常班医生交接。

通常由行政级别更高或执业经验更加丰富的二、三线医生担任(如病区主任、科室负责人等),其工作场所不仅包含住院部,还会负责相应专科的门诊患者诊查工作、手术治疗等。

值班医生负责住院病人的接诊、检查并开具临时医嘱,随时巡视查房、科间会诊、处理突发状况;

常班医生通常每日查房两次,对一线医生开具的医嘱进行审阅、修改,观察患者病情,制定诊疗方案。

护理单元内洁净物品和污染物品及医疗废弃物分别加以存放,运送路线适当分流。

药品配送一般由护士去药房领取,在病区治疗室进行配置或由医院静脉药物配置中心统一配置。

结合以上行为流程及其载体空间,标准病房护理单元内二级医疗工艺流程导向下的医疗空间秩序可参考下图。

护理单元的常见类型一般包括中廊式条形单元、复廊式条形单元、单复廊式单元、方形环廊式单元、圆形环廊单元等形式。

其他的几种护理单元组合形式(L型、U型、X型),也各自有其特点,但也难免存在一些不足,设计应结合工程的具体情况加以选择。

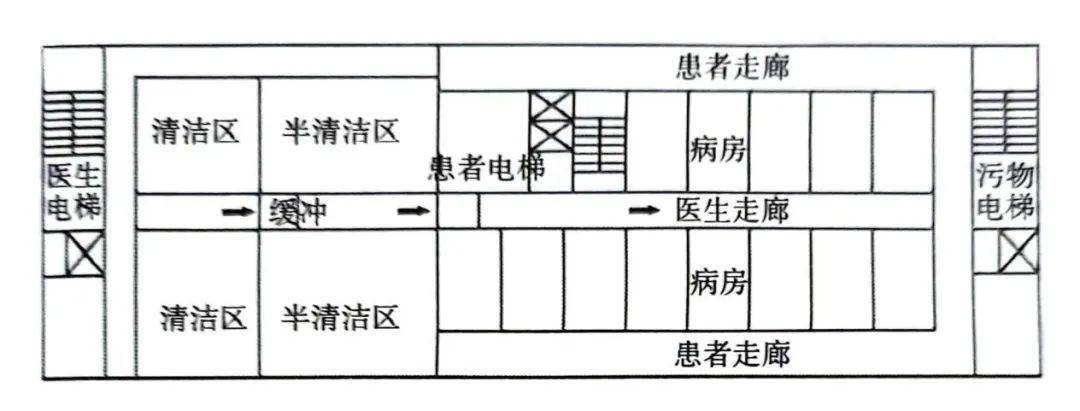

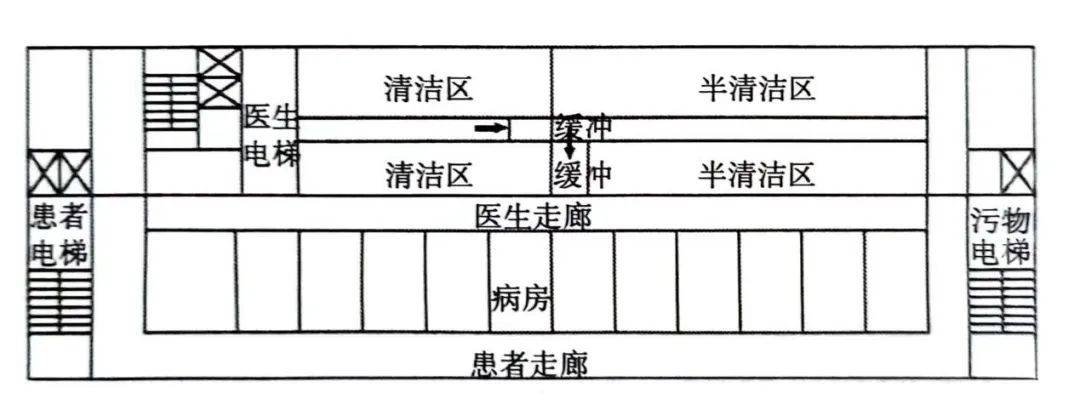

传染病护理单元,采用三区三廊的模式,即分清洁区、半清洁区、污染区,在各区间设消防通过处理。走廊也根据三种功能分区相应地分为清洁走廊、半清洁走廊、污染走廊。较其他普通病房的护理单元,因三区两通道的洁净要求有所不同,示意图如下。

● 在一个护理单元中,应合理组织各个功能用房。一般应将护理单元划分为病房区、医护人员工作用房区和附属用房三个部分。三者之间应有便捷的联系。

● 护士站宜以开敞空间与护理单元走道连通,并与治疗室之间以门相连,护士站宜通视护理单元走廊。抢救室应靠近护士站布置。

● 医生廊两侧的内墙都设计得尽量通透,使护士站等也能得到尽量多的自然光线。

● 病房应布置在朝向最好的位置,并应有良好的自然采光和通风条件,体现以病人为中心,病人优先的原则。一般应保证有一半以上的病房可以达到国家规定的日照标准要求。

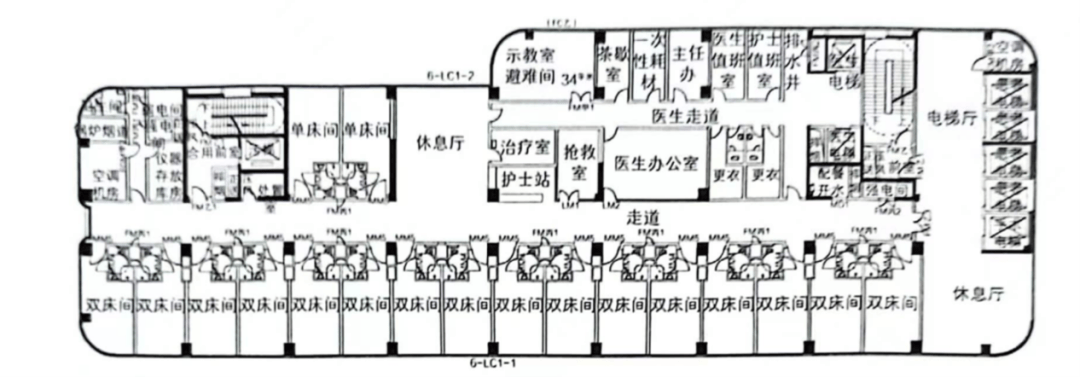

单廊式条形平面利用一条内部走廊作为主要联系空间,单元病房布置在走廊一侧。

利用一条内走廊作为主要的交通联系空间,易取得自然采光、通风、日照、朝向的良好效果,且有结构简单、易于实施等优点。但也存在护理路线长、占地大、管线长的缺点。如下图

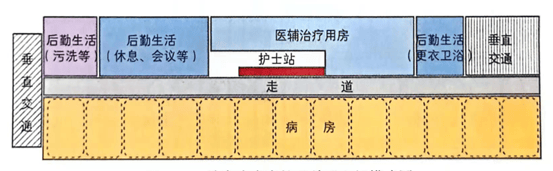

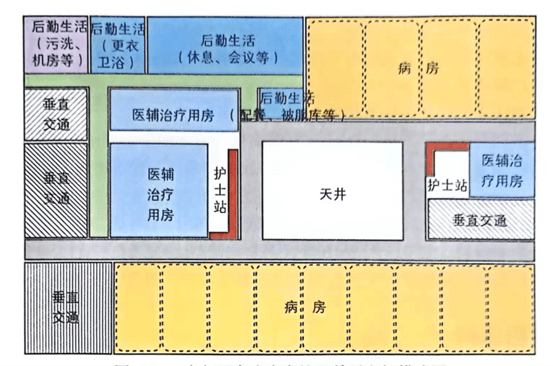

复廊式条形平面其特点是布置一条环型内走廊,外侧为病房及后勤生活用房,中间布置以护士站为核心的一系列医辅治疗用房。

这种建筑形式的优点是在病房数量和辅助用房配置相当的情况下,双廊式的护理路程大幅减少,护理效率提高,缺点则是交通面积增加,中间的辅助用房缺乏自然采光通风,病区内难以形成空气对流。天选需要更多的人工照明和机械通风,运行费用相对较高。如下图

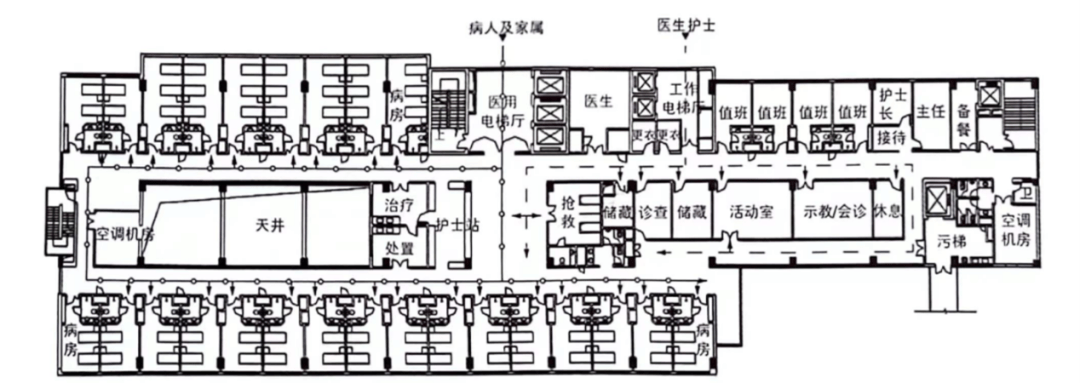

● 复廊式护理单元的布局,有的医院通过增加局部的采光天井(如下图),尽可能地避免了无自然采光房间的出现,把护士站、处置室等医辅治疗用房设置在建筑中部以缩短护理流线,使改良后的复廊式护理单元内的医患动线得到有效分流。

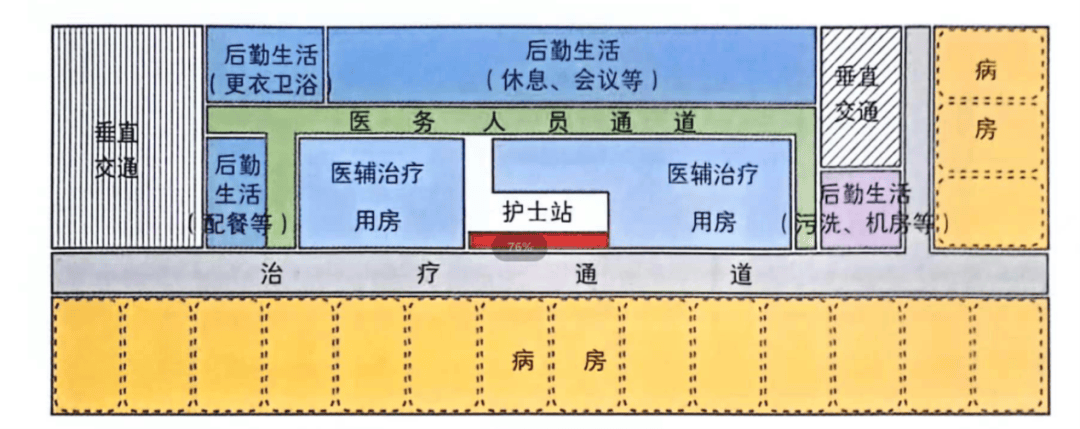

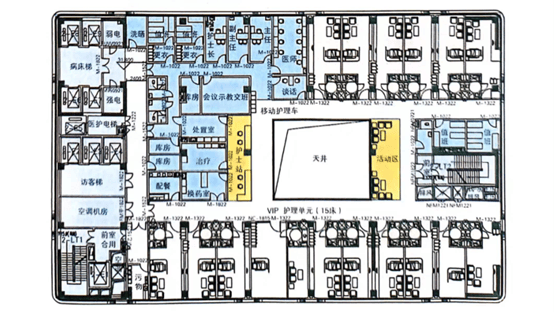

单复廊式护理单元是将复廊式单元一侧的房间减少,在平面上形成不一样长的复廊,使绝大多数房间可以自然采光、通风。

● 护理单元采用前后两条走廊将病区划分为三排房间,病房在南向保持充足的采光;

● 处置治疗、护士站、医生办公居中,和病房之间以治疗通道(工作走廊)相关联;

● 更衣卫浴、值班、会议等用房北向布置,与护士站及医辅治疗用房间通过医护内部生活走廊联系。

● 这种布置形式功能分区明确,既保证了病房的朝向、缩短了建筑距离,又缓解了护士站护理半径长的矛盾。

随着建筑造型的发展,病房护理单元的平面模式出现了环廊式布局,如方形、圆形、三角形、、L形、T形、Y形、菱形等形态(如下图),其突出特点是中央布置医辅治疗用房,病房围绕治疗通道沿外周形成环岛式布局。

传统的环廊式护理单元通常将垂直交通布置在功能单元的核心位置,通过控制电梯的开门方向对医患、洁污物品进行分流。

其缺点在于建筑中部功能用房通风采光条件较差,只能依靠人工系统,中央的垂直交通体容易加大巡行护理工作的行动距离,对服务效率形成负面影响。

● 在传统的环廊式护理单元的基础上加以改良,将核心位置的垂直交通体系转移至日照条件较差的西向布置,通过设置天井改善功能单元内部的采光。相较于传统的环廊式护理单元而言,这样的布局形式更加容易保证医务人员专属功能区域的私密性、规避交通系统带来的动线迂回。

● 50%以上的病房日照应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352规定的冬至日不小于2h的日照标准。

●供患者使用的卫生间隔间的平面尺寸不应小于1.10m×1.40m,且 门朝外开。

● 平行的两病床净距不小于0.8m,靠墙病床与墙之间净距不小于0.6m。

● 单排病床通道净宽不小于1.10m,双排床床端通道净宽不小于1.40m。

●集中设置卫生洁具的卫生间,男女人数比例按1:1考虑,男卫生间每16床设1个大便器和1个小便器。女卫生间每16床设3个大便器。

避难间服务的护理单元不应超过两个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m²确定:避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;应设置消防专线电话和消防应急广播;

应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗;病房楼或手术部的避难间其疏散照明的地面最低水平照度,不应低于10.0lx。

病房的护理单元一般设计在远离噪音干扰和污染源的地方,和门诊区相对分开。住院病房和急诊、手术室、重症监护室、分娩待产、医技检查等有紧密的联系。通常呈上下联系,或通过庭院连廊联系。利用垂直或水平交通方便地输送病人。

护理单元的组合形式应考虑病人诊疗和康复的情况,同时也要考虑缩短医护人员的劳动半径,方便管理。医院病区护理单元的组合由于受朝向、自然通风、光照等自然因素的限制,形式比较简单,但环境设计要让患者感到舒适、愉快和温馨。目前设计趋势是酒店化、家庭化、人性化,既方便护理,又舒适美观。

病区最好采用双通道(主辅廊)设计,有助于医患分流,探视人流和推床病人的分流。

探视人流通过探视梯,达到等候大厅后,可通过门禁系统在护士站的许可下进入病区。

病人从手术室、急诊部、重症监护病房转移到标准病区时可通过单独的医梯(病床电梯)进入主通道,和探视人流分开。

医护人员可通过电梯(客梯)从另外的通道直接进入医护走廊,通过更衣间后到达办公室、值班室、会议室,再由医护通道和护士站到达病人房间。

护士站一般位于病区中央,这样有助于护士缩短工作线路,提高工作效率,降低疲劳度,同时有助于医护之间的呼应。抢救室位于护士站的侧一或对面,护士站最好能够看到电梯间。

治疗室、处置室和配药室需设置在护土站两侧。便于护士及时对病人进行冶疗和管理药房。

库房、配餐、仪器、被服、医患沟通室等辅助服务空间一般设置在主通道上。以方便服务病房。

医护办公、值班更衣、会议、休息等空间一般设置在最外侧靠近外窗,形成独立的区域。

家属休息空间可用于病区查房期,如果病区要清场,那么这里就是陪客和家属临时休息的空间。一般位于电梯间附近;另外还有一种情况,就是用于重危病人家属的休息区。

病人活动室可配备各种乐器、书刊和手工艺品制作,病情稳定的病人可以在此聊天、消遣,甚至举行小型娱乐活动。

一级注册建筑师、高级建筑师、医疗工艺师、筑医台医疗平台专家、中国建筑节能协会绿色医院专家成员。从事医疗建筑设计、医疗工艺设计10余年,主持参与医疗、工艺设计项目十几项,多次获得河南省建筑设计一等奖、二等奖,致力于医疗建筑设计、医疗工艺设计和绿色的医院研究和探讨,多次参加医疗建筑及工艺设计专家评审及学术交流。